Il cibo può essere uno strumento di aggregazione umana e un ponte fra culture. Questa è la filosofia alla base della cucina di Niso Tommolillo, cuoco della Cooperativa Al di là dei sogni, a Maiano di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Lo chef, che ha origini partenopee, ha alle spalle studi di antropologia e percorsi di attivismo politico. La sua arte compie un sincretismo fra esperienze diverse. Nell’ambito della Cooperativa, Tommolillo sta riuscendo a concretizzare un percorso terapeutico per ragazzi che vivono in comunità e, tramite la cucina, stanno superando le proprie vulnerabilità. Ne parliamo con lui.

Chi sei?

Sono un antropologo e un cuoco, che ha approcciato attraverso gli occhi dell’antropologia alla cucina. Sono autodidatta. Ho incominciato a cucinare nelle cucine dei centri sociali, in attività con finalità politiche e sociali, facendo parte di reti afferenti a movimenti di trasformazione del territorio. Mi riferisco a percorsi come Campagne in lotta, in cui c’erano realtà come Rosarno, Foggia, Castelnuovo Scrivia, Nardò che appartenevano al mondo bracciantile. Il più delle volte, queste realtà erano popolate da migranti in lotta contro la propria condizione di sfruttamento e raccoglievano esperienze che difendevano la terra, i suoi prodotti, i suoi lavoratori. Sono così entrato a far parte di una rete etica, con alla base l’idea di una nuova organizzazione sociale. All’interno di questo approccio, ho trovato modo di esprimere il mio punto di vista antropologico, che si posa sull’analisi dei movimenti antagonisti e dei territori, realizzando quello che doveva essere il compito dell’etnologo e antropologo secondo Vittorio Lanternari. Per quel celebre studioso, bisognava sempre andare a stimolare quei processi rivoluzionari che sono contro la realtà narrata dal potere esistente, dando voce a chi non ha voce.

Per diversi anni hai vissuto a Roma. Cosa hai appreso da questa esperienza?

La formazione delle strade e dei centri sociali è stata fondamentale nel mio percorso, perché ho avuto modo di poter fare pratica diretta su studi e interessi che stavo seguendo. L’attivismo nei centri sociali mi ha dato la possibilità di poterlo apprendere, mettendolo in pratica e facendolo in maniera collettiva e condivisa. Quando fai le cose insieme agli altri, prendono forza e forma. Devo tutto a questa esperienza di vita.

A un certo punto, hai scritto anche un libro. Di cosa parla?

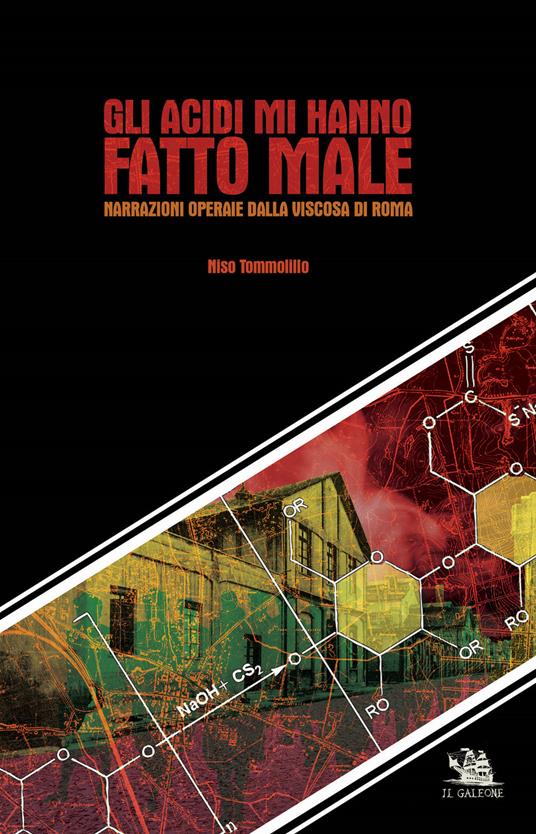

Attraverso l’impegno, la costanza, la determinazione, lo studio personale, sono riuscito ad attivare un percorso di ricerca specifico sulla SNIA Viscosa, la fabbrica che era presente a Largo Preneste. Tramite lo studio delle cartelle che erano ancora presenti nel centro sociale, recuperate nel 1992, abbiamo salvato dei preziosi documenti d’archivio, facendoli riconoscere alla Sovrintendenza. Oggi, questo patrimonio è raccolto nel centro di documentazione Maria Baccante – Archivio storico della Viscosa, presente affianco al centro sociale nel Parco delle Energie. Ho partecipato alla costruzione di questo progetto per poi, fare una prima vera e propria analisi antropologica su queste cartelle.

Cosa ne è emerso?

Ho compiuto uno studio sulle malattie professionali con l’approccio dell’antropologia medica, ovvero quella branca della materia che si occupa degli aspetti sociali della malattia in cui si disconosce la patologia. La malattia che andava per la maggiore nella SNIA Viscosa era il solfocarbonismo cronico, fenomeno che, ad esempio, si riproduce anche nell’Ilva. Ci si ammala di tumore, ma il tumore non è la causa della sofferenza, semmai è la vita cui sono sottoposti operaie ed operai, una vita di sfruttamento, di spostamenti territoriali, di migrazioni, di sofferenze, di drammi, di traumi che poi ti portano ad ammalarti e a stare male, a soffrire. Quello che noi valutiamo, dunque, è la sofferenza umana delle persone e non la malattia in quanto tale.

Che metodo hai utilizzato?

Chiaramente ho studiato e analizzato migliaia di cartelle. Attraverso l’analisi del potere, ho indagato fra le varie differenze e contraddizioni, facendo emergere dall’oblio una storia. La SNIA Viscosa è una fabbrica che aprì i battenti nel 1923 e li chiuse nel 1955, a ridosso del ventennio fascista. Attraverso lo studio delle relazioni di potere, ho prodotto una serie di etnografie che, dopo dieci anni, ho cambiato e trasformato in tre racconti per renderli più fruibili e accessibili. Assieme al mio editore, Il Galeone, abbiamo poi deciso di fare la prima pubblicazione su questi temi, che non erano mai stati analizzati. Il libro si chiama: Gli acidi mi hanno fatto male, che è una testimonianza ripresa da una cartella clinica ritrovata al Santa Maria della Pietà, il vecchio manicomio di Monte Mario, perché il solfocarbonismo cronico portava anche a disturbi del sistema nervoso. Molti operai, a causa delle esalazioni del solforuro di carbonio, passavano da un’istituzione totale com’era la fabbrica, con grosse soglie di controlli e repressioni, al manicomio, che, per definizione sociologica, è – insieme al carcere – l’istituzione totale per eccellenza.

Torniamo al tuo lavoro di chef. Come sei approdato alla cooperativa Al di là dei sogni?

Un po’ per caso. A un certo punto, ho voluto cambiare vita e tornare da Roma a Napoli. Per diversi anni, per sopravvivere e poter scrivere questo libro, ho dovuto lavorare esclusivamente nella ristorazione, perché mi dà più spiragli economici. Avendo acquisito nel tempo capacità oganizzative e culinarie, ho provato a spendermi in altri progetti. Ho conosciuto Simmaco Perillo, il presidente della cooperativa, con cui ci siamo “innamorati”, condividendo l’approccio di analisi alle cose della vita.

State provando a dare una risposta sul campo alla criminalità organizzata?

Certo, perché la cooperativa insiste su un territorio molto difficile come quello di Sessa Aurunca, Castel Volturno, Casal di Principe e la zona della Terra dei Fuochi. Quella è terra di camorra, ma noi non facciamo un passo indietro. Il progetto si sviluppa su un terreno confiscato alla camorra in cui ci troviamo benissimo. L’azione di Simmaco e di tutta la cooperativa si sposa appieno col mio approccio alla vita. Attraverso i miei strumenti, sono andato a contribuire a questa comunità umana e lavorativa, perchè noi lavoriamo la terra, i sottolii e ora abbiamo una cucina agriturismo a disposizione.

Cosa proponete al pubblico?

Abbiamo lanciato da pochi mesi questi incontri domenicali, dove mettiamo in mostra il nostro lavoro della terra e dove la cucina acquista una valenza terapeutica. Infatti, se vogliamo dirla tutta, ho difficoltà a concepirmi come chef. Dico sempre di fare una cucina relazionale, dove la relazione è il fondamento di qualsiasi azione dell’uomo, di qualsiasi incontro. Parlo della cucina per parlare delle culture, che non sono identità stabili o cose ferme così come siamo abituati a concepirle all’interno delle nostre visioni nazionalistiche. Le culture sono il frutto dell’incontro fra le persone.

Stai infondendo una visione etnoantropologica al cibo?

La cucina mi dà la possibilità di incorporare la cultura all’interno di quello che facciamo, per poterla restituire nella sua visione dinamica. Anche quando aprii a Roma il ristorante curdo-napoletano, mi scontrai con un problema: rivisitare le ricette della tradizione napoletana sarebbe stata per chiunque un’eresia. Soprattutto per chi, come me, non veniva dal mondo della cucina e non aveva la presunzione di voler stravolgere le cose. Sempre con rispetto della tradizione o di quei percorsi che hanno portato alla scoperta o alla nascita di quei piatti tipici, da studioso, mi facevo portatore di un bagaglio culturale che mettevo in relazione con persone provenienti da altre culture. È per questo che dico che il cibo e la cucina mi aiutano rispetto a un’analisi antropologica, perchè me la fa mettere in pratica in maniera diretta.

Nella cucina della cooperativa lavorano ragazzi provenienti da percorsi di vulnerabilità sociale. Cosa sta producendo questo esperimento?

Una bellissima terapia antropologica. Saper disciplinare se stessi, saper far parte di una brigata di lavoro, relazionarsi con altri, fare gioco di squadra, mettersi in discussione ti sottopone a tutta una serie di emozioni e responsabilità che la maggior parte di queste persone, per le vulnerabilità da cui proviene, non è stata in grado di affrontare nella sua vita. Mettersi alla prova e fare un allenamento sui propri limiti, aiuta a relazionarsi e darsi degli obiettivi. La risposta da parte di queste persone è eccezionale. Al principio, avevano le loro paure, e facevano i conti con loro stessi. Adesso si sentono valorizzate e motivate nel recuperare prospettive di vita in funzioni dignitose e non di sofferenza.

A che filosofia ti ispiri quando crei un piatto?

Mi ispiro alle culture territoriali, il più delle volte in lotta. Una di queste culture è in Irpinia, luogo cui sono molto affezionato, rifacendomi in particolare all’esperienza dei presidi slow food della Pergola di Gesualdo e della Posta di Grottaminarda.

Perché proprio l’Irpinia?

Dal punto di vista enogastronomico, è un territorio che è cresciuto tantissimo e le esperienze che citavo sono portatrici di questa cultura ancestrale, che è un bene prezioso. Loro fanno un lavoro ancora poco riconosciuto, ma in questi anni si stanno togliendo delle soddisfazioni. Ho imparato tantissimo dalla cucina dello scarto della chef Franca De Filippis alla Pergola. Lei mi ha trasmesso l’idea di non buttare nulla in cucina, che fa il pari anche con l’essenza umana della nostra natura: noi siamo gente di scarto, che non è stata né voluta, né inquadrata in questo sistema sociale. Mi piace tantissimo valorizzare quello che il resto di cuochi e cucinieri vari vorrebbe buttare. Scoprire i sapori, i valori nutritivi più importanti, porta al concetto di cura della terra e quindi di cura dell’uomo, che vanno a conciliarsi in un’unica concezione. Prendersi cura della terra vuol dire prendersi cura delle persone e di sé stessi.

Spostandoci di qualche chilometro, trovi cambiata la cultura enogastronomica partenopea coi flussi turistici?

Qui andiamo più nell’occhio della passarella del centro storico di Napoli. Tutti i processi definiti di gentrificazione sono flussi che vanno ad appiattire tutti i centri storici delle città rispetto ad un’unica visione culturale. Tutti i souvenir, caratterizzati verso un ideal-tipo di cultura, uccidono l’artigianato che ha popolato e fatto la storia dei centri a uso e consumo di un turismo che vorrebbe sorbire quella storia, ma in realtà la uccide. Ciò riguarda anche il cibo. Parlando di Napoli, mi vengono in mente le pizze, i lieviti, le farine, ma difficilmente nel centro storico vedi qualcuno che porta avanti un discorso incentrato sulla qualità. Osserviamo file infinite, la gente mangia veloce e se ne va, i prezzi molto concorrenziali e dubito anche sulla qualità dei prodotti. Anch’io faccio cucina di recupero, ma anche quel recupero ha un costo.

Ci stiamo omologando verso un modello di globalizzazione enogastronomica? Napoli è fritta. Qualche sera fa, alla Sanità si è tenuta la notte bianca ed era piena di gente. Le signore commentavano ridendo che anche il fruttivendolo si era messo a friggere il pesce… Questo significa che la popolazione assume gli strumenti di cui dispone per riprendersi qualcosa dal turismo. Diciamo che è una sorta di forma di combattimento per adeguarsi a questo flusso. Non so, mi viene in mente che persino a Forcella hanno messi i panni finti appesi per farli fotografare ai turisti.

Questo, però, non vuol dire anche che Napoli, che dalla Magna Grecia a oggi è sempre stata un’agorà sociale e culturale, sta divenendo un luogo in cui prevalgono il profitto e la speculazione?

Questo è sicuramente un processo già in atto. Napoli è una sorta di Disneyland consumistica, ma dobbiamo uscire da quella dicotomia che, da un lato, sostiene che i soldi inquinino la purezza dei tempi pregressi mentre, dall’altro, esalta la povertà e dice: “quanto si stava bene nel disagio”. Non è vero. Quindici anni fa, si stava malissimo a Napoli, si rischiava di essere rapinati in ogni vicolo e questo ti impediva di vivere la città in altri modi. Ho vissuto lo stesso processo a Roma, attorno al Pigneto, che da quartiere periferico è divenuto uno dei nuovi centri di consumo, che si è bruciato come un cerino in dieci anni. Oggi, lì c’è un’economia stagnante, ferma, parassitaria. Questi sono i rischi di questi fenomeni.

Quindi, il turismo è un bene o un male?

Che a Napoli girino i soldi e vengano turisti va bene. Semmai andrebbe regolamentato il commercio. Vanno tutelati l’artigianato del centro storico e le tradizioni della nostra storia. Andiamo a vendere la nostra cultura, ma non screditiamola di qualità, non permettiamo di aprire bed and breakfast ogni due metri, facciamo in modo che l’economia sia per il territorio e venga distribuita in maniera tale che si arrichisca la città e non un bacino ristretto di persone che si ingrassano con investimenti che muovono dalla speculazione, che vanno snaturando tradizione, artiginanto e cultura. Beninteso, le contaminazioni sono importantissime, non voglio fare un discorso tradizionalista e conservatore. Ma queste relazioni di contaminazione si muovono sempre da piani di potere differenti. Le amministrazioni e i governi si dovrebbero fare carico di concretizzare un piano di scambio orizzontale e non predatorio, perchè è così che si verificano le colonizzazioni culturali e i rischi di globalizzazione. Da poteri e interessi si creano modelli culturali che schiacciano i popoli.

Che progetti hai per il futuro?

Il mio pallino è di essere un nodo all’interno di una rete, che è quella della filiera. Come coscienza politica, militante e progetti di investimenti imprenditoriali, mi piacerebbe fare una ristorazione differente. Già all’epoca del ristorante curdo-napoletano, ho tentato di muovermi diversamente, pagando tutti gli stipendi e i permessi di soggiorno ai dipendenti pur non avendo il capitale d’investimento iniziale dagli ammortizzamenti dei costi. Purtroppo, gli investimenti li fanno i capitalisti coi soldi. Nel migliore dei casi, ti sfruttano, come accade con le multinazionali. Tutto il resto rimane nel precariato, dove il conteggio economico delle ore di lavoro è puramente teorico, non ripagando impegno e volontà. Essendo un materialista di analisi, mi piacerebbe continuare a investire nel panorama della filiera, perché è quello che può cambiare realmente le relazioni di potere del mondo lavorativo, del consumo, dei trasporti. Potrebbe anche essere un piano d’investimento significativo nelle mie rimanenze rivoluzionarie e trasformarlo in un atto pratico lavorativo, ampliando quello che già sto facendo con la cucina di scarti, la comunità. Mi piacerebbe che questo potesse essere un modello lavorativo, economico e sociale, ricreando i punti di una rete per poter dimostrare che le cose si possono fare.

©Riproduzione riservata

LINK:

https://www.archivioviscosa.org/larchivio/

https://it-it.facebook.com/coopdeisogni/

http://www.edizionigaleone.it/