Lucrezia Buti è una musa, la creatura che ispira il genio dell’artista per l’opera con la quale vuole eternarsi, ma è anche una giovane donna costretta a una monacazione forzata nella Firenze di Cosimo de’ Medici. Lei e il pittore Filippo Lippi sono i personaggi creati da Carla Maria Russo per il romanzo “Il velo di Lucrezia” in uscita domani (20 maggio) per Neri Pozza. «In capo a un paio di settimane, ci rendemmo conto che parecchie delle novizie avevano una storia molto simile alla nostra, forzate nella clausura per la povertà, la mancanza di una famiglia, l’indisponibilità di una dote, la fuga da un matrimonio scellerato… A volte, semplicemente il fatto di essere una femmina, ovvero un peso del quale liberarsi» sono le parole con cui la sorella di Lucrezia, Spinetta, commenta il loro arrivo in convento dove, alla morte dei genitori, il fratello maggiore le ha portate in seguito al rifiuto della bella Lucrezia di sposare l’uomo che l’avrebbe presa senza dote offrendo un tetto anche alla sorella.

Le sorelle sono molto legate ma la profondità di questo sentimento viene messa a dura prova dalla fame di libertà di Lucrezia che rifiuta di spegnersi in un’esistenza da murata viva.

La disperazione e l’angoscia provate dalla ragazza sono espresse in una calzante metafora dall’autrice che rappresenta la libertà e la vitalità come una linea spezzata che conosce vette e abissi perché ricca, variegata e costellata di bivi, scelte e imprevisti in un andamento contrapposto a quello di una linea dritta che accompagna chi è costretto a rinunciare a ogni palpito di vitalità rimanendo imprigionato/a in una esistenza indegna di questo nome.

La linearità è la piattezza che simboleggia l’assenza di vita, l’andamento frastagliato quello che ne testimonia la pienezza. Il protagonista del romanzo è un pittore talentuoso che incontra Lucrezia in convento nella doppia veste di artista e di cappellano, ad entrambi sono stati imposti i voti. Cosa accadrebbe se li infrangessero? A lui poco o niente, lei sarebbe ostracizzata perché unica colpevole di aver indotto in tentazione, con le armi della seduzione, un uomo.

L’autrice si sofferma sulle dinamiche conventuali affrontando le tecniche di sottomissione perpetrate nei confronti delle donne dalla gerarchia ecclesiastica: «D’altro canto non è poi così difficile raggirare le monache, sempre oppresse da un senso di inferiorità davanti agli uomini, come se, per il fatto stesso di essere donne, fossero incompiute, imperfette. Dio si è schierato fin dalla notte dei tempi con i maschi, non con le femmine. Ha creato prima l’uomo. A Sua immagine. Poi ha creato la donna, da una costola dell’uomo e con lo scopo di tenergli compagnia ed essere sottomessa. E quando ha voluto parlare agli esseri umani ha scelto loro, non noi: da Mosè agli Apostoli. Di fronte ai religiosi maschi, e in particolare di fronte a un confessore, le monache- tutte, di qualunque età o ceto sociale- avvertono sempre un senso di profondo e invincibile asservimento. Se poi sono giovani e facilmente influenzabili, questo asservimento è ancora più assoluto: siamo pezzi di creta da modellare, quasi prive di volontà, pronte ad assecondare il Dio in terra che si degna di ascoltarci».

Le argomentazioni riportate da Spinetta sono quelle proprie della teoria aristotelica riprese dalla religione cattolica per giustificare un ruolo femminile ancillare derivante da un supposto determinismo biologico che le vede minus habens rispetto agli uomini e – quindi – loro naturale complemento.

Spinetta ne è consapevole ma il suo carattere la spinge ad adattarsi alla nuova vita vedendone i lati positivi, primo tra tutti il non essere separata dalla sorella, mentre questa si ribella all’idea di essere oggetto nelle mani di altri che ne decidano il destino.

Lo studio dei caratteri delle due sorelle accompagna il/la lettore/trice lungo la storia mettendone in luce una complessità che conferisce loro profondità, le cose non sono mai completamente bianche o nere, non sono cristallizzate nel tempo perché il passare degli anni ci rende persone diverse che guardano al mondo sotto una luce diversa – l’impeto della giovinezza si stempera invecchiando – mutando la prospettiva.

La profondità di Filippo emerge nella ricerca di una sintesi, metafora esistenziale, tra ciò che appare e ciò che si cela, ciò che si mostra e l’essenza, quell’alito fuggente in grado di catturare l’anima da trasporre in un dipinto, la ricerca ossessiva della donna del dipinto di cui l’autrice lo rende protagonista è– al tempo stesso – desiderio di passare alla storia tra i grandi artisti e bisogno di cogliere l’intuizione somma in cui si può distillare il talento, intuizione che non a tutti è dato di raggiungere.

Russo rappresenta la dicotomia di un artista nella duplice dimensione del talento che tende alla perfezione- all’assoluto- e quella della vita ordinaria fatta di piccole cose, Filippo ricerca costantemente un punto di equilibrio tra la trascendenza e l’immanenza. E avanzando nella lettura ci si domanda che peso abbiano Lucrezia e la donna del dipinto nella sua cosmogonia e come si concilino l’amore per una donna e gli affetti familiari con il sacro fuoco dell’arte che brucia e consuma.

©Riproduzione riservata

IL LIBRO

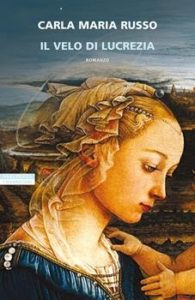

Carla Maria Russo

Il velo di Lucrezia

Neri Pozza

Pagine 345

euro 20

L’AUTRICE

Carla Maria Russo vive e lavora a Milano. Laureata in lettere moderne all’Università degli Studi di Milano, ha insegnato italiano e latino nel triennio del Liceo classico, fino a quando ha deciso di passare dall’insegnamento alla ricerca storica, una delle sue grandi passioni, e poi alla scrittura. Ha pubblicato fino a oggi tredici romanzi. Ha vinto il Premio Cuneo Primo Romanzo e il Premio Feudo di Maida con La sposa normanna, ripubblicata da Neri Pozza nella Biblioteca, pubblicata il Premio Fenice Europa con Lola nascerà a diciott’anni, il Premio Pavoncella e Viadana, con L’acquaiola, presentato anche al Premio, Strega, e il Premio Amalago con I Venturieri

Della stessa autrice tra #ledisobbedienti: