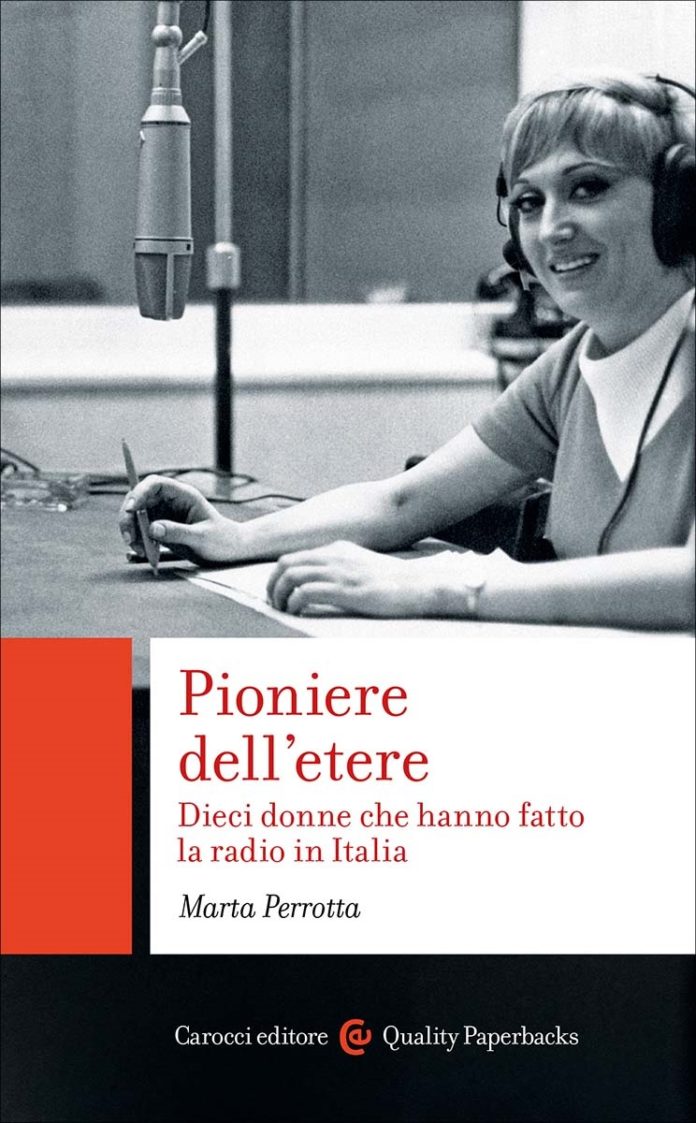

Le pioniere tra #ledisobbedienti sono sempre ben accolte, le cerco, ne leggo le storie e le racconto per condividerne l’ammirazione verso il coraggio e la tenacia che testimoniano. Quelle di cui scrive Marta Perrotta in “Pioniere dell’etere. Dieci donne che hanno fatto la radio in Italia”, pubblicato da Carrocci editore, sono donne che hanno usato la voce per creare nuovi spazi dove esprimere un punto di vista diverso da quello dominante.

Ho sempre amato la radio e – per un certo periodo – ho ideato programmi, intervistato persone, letto le notizie in diretta e attraversato la città con un microfono e un registratore per una radio libera, poi le cose hanno preso una piega diversa e nella vita ho fatto altro ma quell’esperienza la ricordo con piacere per l’impegno profuso nella dizione, la tecnica, l’uso del microfono, il rispetto dei tempi e l’assenza–come accaduto per le donne di cui racconta l’autrice –di riferimenti femminili di prossimità.

Le dieci donne di cui leggendo il libro si conosce la storia sono: Pia Moretti, Anna Garofalo, Dina Luce, Anna Luisa Meneghini, Federica Taddei, Lidia Motta, Linda Ingafù, Elena Doni, Barbara Marchand e Rossella Panarese.

Tutte loro sono accomunate dall’aver iniziato la carriera in seguito a circostanze fortuite e dalla cura nel modellare e dare vita a stili di conduzione e programmi in cui introdurre temi di interesse per le donne diversi da quelli dettati dal modello sociale vigente o dai dirigenti e colleghi uomini.

Dalle trasmissioni radio mandate in onda dopo la liberazione degli americani ai giorni nostri, passando per l’evoluzione della RAI e delle radio libere, Perrotta presenta un interessante affresco nel quale emerge come il ruolo delle donne, anche se celato e poco conosciuto, sia stato determinante per il cambiamento intervenuto nel modo di concepire la radio come mezzo di comunicazione di massa.

Una galleria ricca di primati, Maria Pia Moretti è la prima donna a realizzare una radiocronaca radiofonica programmata dall’EIAR per la messa in onda il 10 giugno del 1940, il giorno in cui l’Italia entrò nella seconda guerra mondiale.

Fu sempre lei, nel 1950 con “Le confidenze di Maria Pia” a realizzare il primo colloquio con il pubblico in una trasmissione che andava in onda a mezzanotte.

Anna Garofalo ebbe l’incarico dal Psychological Warfare Branch, l’ufficio alleato che controllava la stampa e la propaganda nei paesi occupati, di rivolgersi alle italiane durante l’avanzata dell’esercito che andava liberando il territorio dai tedeschi: «In un’Italia che usciva con le ossa rotte dalla guerra, Garofalo si preoccupò, attraverso la sua voce alla radio, di aiutare le donne a liberarsi dall’opprimente mentalità patriarcale che le manteneva in una sorta di prigionia sociale, anche dopo la fine del regime fascista». Nel suo lavoro affrontò temi scomodi come la violenza domestica, la contraccezione e la prostituzione. Dina Luce, negli anni Sessanta, è: «la prima donna che, in radio, conduca un programma di quasi un’ora tutto da sé, come redattrice, realizzatrice, presentatrice».

Ed è anche la prima a imbarcarsi su una nave che porta gli emigranti italiani in Australia raccontandone le storie, le paure, le aspettative e i sogni soffermandosi su particolari che pesano come macigni come il nascondere i semi di basilico che non possono superare la dogana, un atto contro legge per non rinunciare al profumo di una vita precedente. Anna Luisa Meneghini, tra i fondatori del sindacato nazionale autori radiofonici nel 1947, è stata drammaturga per un genere molto amato, i radiodrammi, e in seguito ha scritto la sceneggiatura dei classici trasmessi dalla Rai in una grande opera di alfabetizzazione, un suo grande successo fu Piccole donne del 1955.

Federica Taddei è la voce femminile, accanto a quelle di Gianni Boncompagni e Franco Moccagatta, nel programma di successo Chiamate Roma 3131 in cui la radio diventa canale di comunicazione a due vie prevedendo le telefonate degli ascoltatori.

È il 1969 e Taddei percepisce: «È stata un’esperienza sulla crudeltà del mezzo». e commenta Perrotta: «anche in qualche modo rivelatrice dell’apparato maschilista e verticista della RAI di quel periodo».

Taddei lasciò la trasmissione perché rifuggiva da un programma che esaltava il dolore, le lacrime, il moraleggiare, la ricerca del particolare morboso o svilente che facesse audience, ne più né meno di quanto farà certa televisione degli anni seguenti.

Trovo interessante che negli stessi anni in Francia andasse in onda la trasmissione radiofonica in cui Menie Grégoire conduceva da sola – e con una redazione di sole donne – un programma quotidiano in cui rispondeva alle lettere e le telefonate delle ascoltatrici per affrontare temi considerati tabù come la contraccezione, l’aborto, il piacere femminile e l’incesto fornendo risposte concrete attraverso il coinvolgimento di medici ed esperti, mentre in Chiamate Roma 3131: «Le ragazze al 3131 dovevano esserci ma in veste decorativa e di assistenza al programma».

Una delle conquiste delle donne che hanno fatto la radio di cui scrive l’autrice è l’aver lavorato con tenacia per guadagnare spazio in cui proporre programmi dove essere autrici e conduttrici protagoniste e non comprimarie, Taddei ci riuscì con la trasmissione Il Mattiniere.

Altro primato lo raggiunse Lidia Motta: la prima donna a ricoprire un ruolo di funzionaria, la prima capo struttura, la prima vice direttrice di rete. I suoi programmi Le interviste impossibili, Sala F e Matilde, la prima soap opera radiofonica, portarono un punto di vista differente, nuovo.

Sala F Dialogo aperto con gli ascoltatori sui problemi della donna è un programma con una redazione composta esclusivamente da donne che porta scompiglio e ci si domanda se la F stia per femminista o per femminile, in realtà, il riferimento è alla lettera dello studio radiofonico ma è il 1976 e il dibattito si accende.

Linda Ingafù aderì al Collettivo delle Casalinghe all’interno di Radio Città Futura, la prima emittente libera romana in cui il collettivo femminista Radio Donna trasmetteva tutti i giorni, tranne la domenica, per un’ora al mattino e una al pomeriggio.

La programmazione si concentrava su tutti i temi di interesse: l’aborto, le relazioni familiari, il lavoro, la violenza domestica e la presenza nello spazio pubblico negato, cinque casalinghe imparano a usare mixer, microfoni e strumentazione per avere – e dare alle altre donne- voce gestendo uno spazio radiofonico.

Nel 1979 la sede fu presa d’assalto dai Nuclei armati rivoluzionari mentre loro erano in diretta, l’autrice riporta testimonianze di quanto accadde esaminando i fatti nel contesto storico.

Elena Doni, agli inizi degli anni Settanta è in onda con la trasmissione Cararai in cui risponde alle richieste- l’ascolto di una canzone, di una radiocronaca calcistica, discorsi famosi- giunte via lettera da chi segue il programma.

La lettura delle lettere le svela la provincia italiana con i suoi sogni, le aspettative e la crescita della consapevolezza femminista, un Paese che si confronta in un periodo di profondo cambiamento: «La dimensione epistolare si scioglie nella parola radiofonica, e Doni diventa un mezzo con cui ˂le lettere di ascoltatrici femministe, scritte da donne semplici o da ragazze preparate, buttate giù in un impeto di rabbi, o dopo aver profondamente assimilato precise ideologie˃ parlano alla società di idee rivoluzionarie rispetto a quelle che avevano informato la vita delle donne delle generazioni precedenti».

È la prima conduttrice della trasmissione Radio anch’io in cui porta cura e attenzione per una radio in cui l’approfondimento e il confronto con gli ascoltatori non fosse declinata esclusivamente al maschile. Barbara Marchand è la speaker di Radio Monte Carlo per gli ascoltatori italiani di programmi con una ricca offerta di musica, anche quella censurata dalla RAI, giochi a premio e uno stile divertente e leggero, una delle prime voci che farà la storia dell’emittente.

L’ultima delle donne presentate è Rossella Panarese, il suo primato riguarda la conduzione di programmi di divulgazione scientifica: «Molte ricerche, nel tempo, hanno analizzato il rapporto problematico tra donne e professioni giornalistiche e tra le tante linee di analisi ce n’è una che risale agli anni Settanta (Tuchman,1973;1978) e guarda alla segregazione tematica delle giornaliste nel mondo delle soft news, delle notizie più leggere, come cronaca rosa, costume e spettacolo, ritenute di maggiore interesse per un pubblico femminile e in generale meno rilevanti nell’economia dell’Informazione».

Il lavoro di Perrotta è importante perché permette di conoscere il contributo professionale e umano che alcune donne hanno dato alla storia della radio nel nostro paese evidenziando le difficoltà incontrate nel farsi spazio e veder riconosciuto il proprio talento.

È anche uno strumento analitico utile per sostanziare quel, che da più parti, si sostiene – me per prima – sull’importanza della differenza di approccio tra uomini e donne che, quando armonicamente insieme, forniscono una rappresentazione del mondo non soltanto veritiera e inclusiva ma, anche, ricca di aspetti interessanti perché variegata e non monotematica. Perrotta della radio è una studiosa e attenta osservatrice e il suo lavoro è prezioso, dirige la web radio dell’Università Roma Tre e coordina il gruppo di ricerca internazionale “Donne in onda. Voci, professioni e ascolto in radio e nei media sonori”.

©Riproduzione riservata

IL LIBRO

Marta Perrotta

Pioniere dell’etere. Dieci donne che hanno fatto la radio in Italia

Carocci editore

Pagine 191

euro 17

L’AUTRICE

Marta Perrotta è professoressa associata di Radio, TV e media digitali all’Università Roma Tre. Coordina il network Donne in onda ed è tra i partner fondatori di WePod.

Sullo stesso tema tra #ledisobbedienti: