Alle Gallerie d’Italia di Napoli, fino al 14 settembre 2025, Daniele Ratti in una mostra fotografica “Due cuori e una capanna” racconta il legame che unisce le grandi storie d’amore e i luoghi che le hanno ospitate. Carmine Negro le ripercorre.

© Daniele Ratti, Casa Saramago, Lanzarote, Spagna, Febbraio 2023

Nel linguaggio comune, l’espressione “due cuori e una capanna” indica l’armonia che può nascere tra due persone innamorate, all’interno di uno spazio condiviso, qualunque esso sia. La capanna diventa così immagine di affetto, simbolo di un legame e forma tangibile di un percorso emotivo.

Questa locuzione può essere intesa come programma di vita, ritratto d’amore e scelta esistenziale, rappresentando in modo essenziale e potente la continua ricerca dell’amore come fonte di felicità e appagamento.

Dopo la laurea in architettura, Daniele Ratti ha scelto la fotografia come linguaggio espressivo. Per questa mostra ha selezionato 42 immagini che raccontano architetture straordinarie e legami affettivi intensi, dimostrando la connessione profonda tra spazio fisico e vissuto emotivo.

La curatrice della mostra, Benedetta Donato, mi ha illustrato le considerazioni che hanno guidato il percorso espositivo. Le sue riflessioni, nate dal dialogo con l’artista, danno voce alle immagini e ne svelano il significato nascosto.

Un tempo simbolo di rifugio primitivo contro le avversità naturali, la capanna assume un valore più ampio: rappresenta l’habitat intimo, la casa che riflette l’individuo, un luogo sicuro dove sentirsi protetti, ma anche spazio di memorie e esperienze che costruiscono identità e senso di appartenenza. È il luogo dove si è liberi di essere sé stessi, senza maschere, e dove si creano relazioni profonde. Una casa può essere vista come estensione dell’anima, specchio della psiche e contenitore dei nostri bisogni più autentici.

Se tradizionalmente la casa offre protezione dallo sguardo esterno, in questo progetto le dimore fotografate si aprono, condividono frammenti di intimità, rendendo visibile ciò che impregna le mura e gli oggetti — quel non detto che echeggia nel famoso adagio “Se le mura potessero parlare”.

Ci sono luoghi dove l’esperienza dell’abitare si trasforma in gesto creativo e occasione di incontro. È il caso di Villa Clara a Beirut, dove Ratti nel 2017 ha conosciuto Marie-Hélène, raffinata collezionista e filantropa, e Olivier Goujon, cuoco francese, luminoso e sensibile. La loro casa, elegante e vibrante di umanità, è luogo di storie condivise tra viaggiatori, artisti, amici. Nel 2020 li ritrova nell’isola greca di Leros, in una nuova Villa Clara dai colori accesi — rosso, giallo, blu e verde — segno di una rinnovata sacralità dell’ospitalità. L’esplosione nel porto di Beirut nell’agosto 2020 distrugge la Villa originale, ma ne segna la rinascita, in un altro luogo, con lo stesso spirito.

Altre case testimoniano amori intensi e complessi. Come La Cupola, rifugio estivo di Michelangelo Antonioni e Monica Vitti a Costa Paradiso, nel nord della Sardegna. L’architetto Dante Bini, tra i più influenti del Novecento, ne progetta la struttura perfettamente integrata nel paesaggio. Spazi luminosi e ariosi si collegano con una scala in granito che attraversa l’edificio. La casa resiste ancora oggi all’abbandono e alla salsedine, come testimone silenziosa della loro storia. Rem Koolhaas, durante la XIV Biennale di Architettura di Venezia, l’ha definita «una delle architetture migliori degli ultimi cento anni».

Sassari, Sardegna Italia, Gennaio 2023

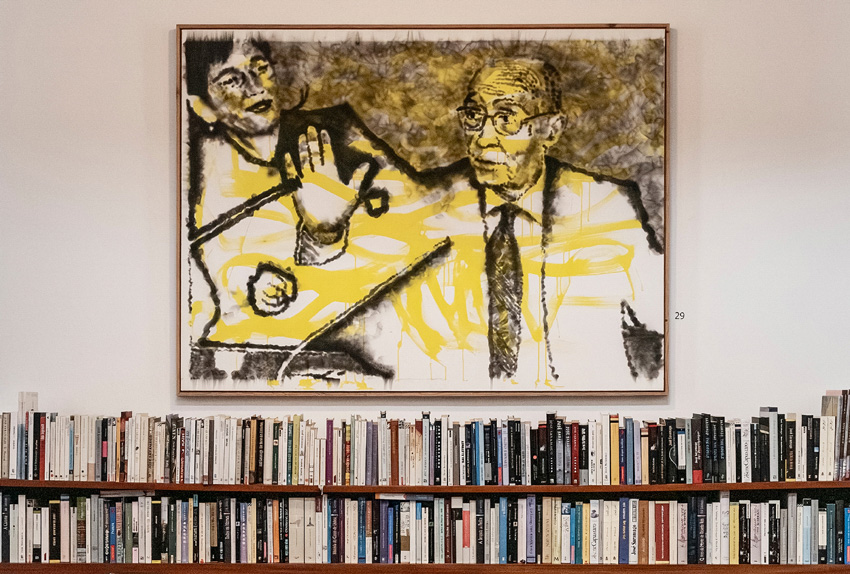

Casa Jodice a Posillipo non ha la firma di un architetto famoso, ma è la dimora di Mimmo e Angela: due persone che si sono incontrate, scelte e non si sono mai lasciate. Insieme hanno costruito una casa che è studio, archivio, rifugio, un luogo d’arte e d’amore. Nella loro casa opere d’arte, quadri, fotografie, sculture, oggetti scambiati con artisti, amici, compagni di strada. Ogni elemento è parte della loro storia ed ha un significato. È lì che battono davvero “due cuori e una capanna”.

Questa mostra ha consentito di conoscere aspetti ignoti di personaggi importanti, per tre di loro la relazione con la casa ha mostrato aspetti poco noti.

Le Cabanon, la capanna di Le Corbusier e Yvonne (foto in copertina). L’esposizione si apre con una foto di una piccola casa disegnata da Le Corbusier – pseudonimo di Charles-Édouard Jeanneret-Gris – uno degli architetti più proficui e influenti del secolo scorso, per la moglie Yvonne nel 1951.

Situata su un lembo di roccia vicino Monte Carlo, questa casa minuscola sintetizza il tema della mostra. Sembra quasi un vezzo, dato che le architetture esposte sono tutte importanti, ma il messaggio è chiaro: ogni spazio condiviso ha un’anima, riflesso delle passioni di chi lo abita.

Il Cabanon, prefabbricato realizzato in Corsica secondo proporzioni ispirate al corpo umano, misura solo 3,66 metri per lato e 3 metri in altezza. Ha tutto: bagno, cucina, letto. Nulla di superfluo. È una dichiarazione d’amore per la semplicità, la misura e forse anche per Yvonne, come rifugio di pace, meditazione e creatività. Le Corbusier vi morì nel 1965, colto da un attacco cardiaco mentre nuotava nelle acque antistanti, chiudendo così il suo percorso umano e professionale.

La casa che Eileen Gray disegna e costruisce per Jean Badovici

Poco distante da quel luogo, sorge un edificio più antico. carico di memoria e sentimento: la Villa E-1027, nata per suggellare la storia d’amore tra Eileen Gray, irlandese, e Jean Badovici, romeno. Mentre lui scrive per la rivista L’Architecture Vivante, Eileen – donna straordinaria del secolo scorso per autonomia di pensiero, libertà sessuale e indipendenza professionale – inizia nel 1926 a progettare la casa, completata nel 1929. Il nome stesso è dichiarazione in codice: “E” per Eileen, i numeri “10-2-7” come corrispondenza alfabetica delle iniziali J-B-G. In ogni dettaglio, la Villa è promessa d’amore.

Eileen, artista e architetta, pioniera del Movimento Moderno, disegna ogni elemento con grazia e precisione: dagli interni ai mobili, fino alle soluzioni spaziali. La sua architettura è fluida, sensibile, plasmata sul corpo e sulla vita. «Le formule non sono niente: la vita è tutto», afferma. E quella vita è cuore, pensiero, respiro.

Entrare nella casa è come salire a bordo di una barca a vela, confida Gray, e la E.1027 appare davvero come un’imbarcazione pronta a salpare.

Un altro suo modo di creare, organizzare, giocare con lo spazio, è quella di scrivere con uno stampo delle frasi su alcune pareti interne lasciate volutamente bianche e sgombre. Frasi come: entrate lentamente (ingresso), vietato ridere (spigolo delle spine paravento), invito a viaggiare (living room) più che un fatto grafico hanno lo scopo di creare un’atmosfera.

Quando Le Corbusier varca la soglia della Villa E1027 rimane colpito: l’opera presenta tutti i cinque principi dell’architettura moderna da lui teorizzati – i piloni, la pianta libera, il tetto giardino, le finestre a nastro, la facciata libera – messi ordinatamente in fila prima ancora che lui li formulasse.

Nel 1931 il rapporto con Jean Badovici si interrompe e Gray gli lascia la casa e tutto ciò che contiene. Il suo distacco dalle opere appena concluse è netto: “Mi piace fare le cose ma odio il possesso”.

Le Corbusier, amico di Badovici, in un gesto discutibile, dipinge otto murales colorati sulle pareti immacolate – provocatori, ironici, dai toni sessisti – toccando con sarcasmo la bisessualità di Eileen e il suo passato sentimentale con il suo ex compagno. Per Gray è una ferita profonda. Non tornerà mai più. Un destino doloroso e ingrato, ma anche un groviglio di passioni così turbolente da diventare un film, The Price of Desire, uscito nel 2015. Il destino della Villa attraversa il dolore e l’abbandono: danneggiata durante la guerra, con l’esercito tedesco che la usa come bersaglio durante le esercitazioni di tiro, viene saccheggiata e svuotata. Tra il 2013 e il 2016 viene finalmente restaurata, e oggi affascina con la sua grazia solida, razionale e sensuale.

La Casa di César Manrique è una storia d’amore tra un uomo e la sua isola. Lanzarote, isola delle Canarie che deve il nome al navigatore Lanzerotto Malocello, è esempio luminoso di sostenibilità. Questo miracolo estetico e ambientale porta la firma di César Manrique, artista poliedrico che ha fatto dell’isola il suo capolavoro.

Nato ad Haría, sin da bambino si incanta davanti alla lunga spiaggia su cui si proiettano le montagne. «Quella visione è scolpita nella mia anima», dirà anni dopo, sancendo un patto simbolico tra uomo e natura.

Negli anni Cinquanta, approfondisce la pittura materica, lasciando che colori e materiali diventino protagonisti sulla tela. Nonostante l’estrazione materiale e astratta, la sua produzione pittorica è ispirata dalle impressioni del paesaggio vulcanico di Lanzarote, che l’artista plasma in una specie di naturalismo non realista che non nasce dalla copia della natura, ma dalla sua comprensione emotiva: «Cerco di essere la mano libera che dà forma alla geologia».

Dopo gli studi dipinge, si innamora, si sposa. Ma quella vita non dura: devastato dalla morte della moglie, nel ’64 decide di partire. A New York entra in contatto con espressionismo astratto, arte pop e cinetica, ma presto sente il richiamo della sua terra. «Sono tornato per trasformare la mia isola natia in uno dei posti più belli del pianeta», scrive. Vuole proteggere Lanzarote dall’ondata sfigurante del turismo del boom economico, ma al tempo stesso aprirla al mondo. Manrique crea un’estetica nuova: arte-natura / natura-arte. Progetta giardini, terrazze, interventi sul litorale, trovando l’equilibrio tra tradizione e modernità. Anticipa il concetto di sostenibilità, ancora privo di nome.

Il Mirador del Río, terrazza sul mare coronata da una scultura di uccello e pesce – aria e acqua –, e il Jardín de Cactus, anfiteatro botanico con mulino, un tempo utilizzato per la produzione del gofio[1] e fichi d’India per la cocciniglia, da cui si ricava il carminio, sono esempi tangibili della sua visione: l’arte può salvare i luoghi, se li ascolta davvero.

César si addentra nelle grotte laviche, ne fa templi della bellezza: come i Jameos del Agua, che ospitano ristorante, piscina e un auditorium sotterraneo. Rita Hayworth lo definì “l’ottava meraviglia del mondo” – e forse non aveva torto.

La sua casa – oggi sede della Fundación César Manrique – si trova a Tahíche. Costruita tra colate di basalto e grotte naturali, è una scultura vivente, coerente con il suo modo di abitare il mondo. Lì accoglieva artisti, pensatori, amici, rendendola fucina di idee e sogni.

In un tempo in cui l’essere umano si fa nomade, Daniele Ratti ci invita a riflettere sulla relazione profonda tra le persone e i luoghi. Ci mostra la casa come traccia affettiva, come spazio condiviso che conserva emozioni e storie.

Un richiamo a riflettere sulla realtà contemporanea ben espresso dalle parole penetranti del giornalista Fabrizio Binacchi: Cerchiamo e facciamo capanne ovunque anche se i cuori non ci sono. Facciamo capanne complicate e i cuori scappano. Facciamo capanne automatiche e i cuori rimangono imbrigliati. Abitiamo capanne domotiche e robotiche e basta uno sbalzo di corrente e non facciamo più niente.

©Riproduzione riservata

Cap Moderne, Roquebrune-Cap-Martin, Francia,

Settembre 2024

NOTE

[1] Il gofio è un tipo di farina canaria ricavata da cereali tostati, in genere grano o alcune varietà di mais o altre piante amidacee come fagioli e, storicamente, radice di felce-